本ペ−ジは「鈴鹿サ−キット公式ホ−ムペ−ジ」の「鈴鹿サ−キット モ−タ−スポ−ツの歴史」

から、【1960年代の二輪レ−ス】に関するものを抜粋したものである。

から、【1960年代の二輪レ−ス】に関するものを抜粋したものである。

鈴鹿前史

しかし、我が国における自動車レースが鈴鹿サーキット完成以前に皆無だったわけではない。ごく一部の愛好家たちの手によって、小規模ながら開催されていたのだ。国際的なつながりも、一般社会からの支持もなかったが、このことを歴史の中で無視することはできない。日本で最初の自動車レースは、1914年(大正3年)に行われた。東京・目黒競馬場で、アメリカ西海岸から持ち込まれた4台のレーシングカーが競い合いを見せたのだ。中心人物はロス在住の日本人。そして、間もなく誕生した「日本自動車競走倶楽部」が報知新聞のバックアップを受け、1922年(大正11年)から26年にかけて、東京の洲崎埋立地、代々木練兵場、立川飛行場などを借りて、初歩的なレースを11回ほど開催した。さらに1936年(昭和11年)には、多摩川河川敷に前述のようなオーバル・コースが完成し、’39年まで6回開催された。国産の手作りレーシングカーが登場したのもこの頃だ。しかし、ここで第二次世界大戦が勃発、自動車レースは長い沈黙を余儀なくされることになる。なお、現存する当時の記録資料は非常にあいまいで、年・場所・開催数等は諸説入り乱れている。そのことからも、広く一般に認知されてはいなかった事実が見えるようでもある。敗戦後は、2輪は1953年(昭和28年)から富士登山レース、’55年から浅間火山レースと盛大に催されたとはいえ、4輪が競走できるような環境は全くと言ってよいほどなかった。

唯一、駐留軍人と若干の日本人愛好家が’51年に組織したSCCJ(スポーツカー・クラブ・オブ・ジャパン)が船橋のダート競馬場や茂原飛行場を舞台にして自動車レースを開催したのが目立つ程度だった。彼らはまた、東京〜京都間の公道レースを開催したりもしている。その後、’50年代半ばに日本人を中心に再編成されたSCCJが、米軍将校によって結成されたTSCC(東京スポーツカークラブ)と連携し、米軍基地や飛行場でタイムトライアル(現在のジムカーナに似る)が、伊豆長岡の舗装された私道でヒルクライムが催された。その開催数はそれぞれ数十回に達したといわれる。’50年代後半にはラリーも始まり、それに伴って自動車クラブがいくつか産声を上げたが、いずれにせよ、恒久的な競技場=サーキットはこの時点では日本にはまだひとつも存在していなかった。

唯一、駐留軍人と若干の日本人愛好家が’51年に組織したSCCJ(スポーツカー・クラブ・オブ・ジャパン)が船橋のダート競馬場や茂原飛行場を舞台にして自動車レースを開催したのが目立つ程度だった。彼らはまた、東京〜京都間の公道レースを開催したりもしている。その後、’50年代半ばに日本人を中心に再編成されたSCCJが、米軍将校によって結成されたTSCC(東京スポーツカークラブ)と連携し、米軍基地や飛行場でタイムトライアル(現在のジムカーナに似る)が、伊豆長岡の舗装された私道でヒルクライムが催された。その開催数はそれぞれ数十回に達したといわれる。’50年代後半にはラリーも始まり、それに伴って自動車クラブがいくつか産声を上げたが、いずれにせよ、恒久的な競技場=サーキットはこの時点では日本にはまだひとつも存在していなかった。

しかし、我が国における自動車レースが鈴鹿サーキット完成以前に皆無だったわけではない。ごく一部の愛好家たちの手によって、小規模ながら開催されていたのだ。国際的なつながりも、一般社会からの支持もなかったが、このことを歴史の中で無視することはできない。日本で最初の自動車レースは、1914年(大正3年)に行われた。東京・目黒競馬場で、アメリカ西海岸から持ち込まれた4台のレーシングカーが競い合いを見せたのだ。中心人物はロス在住の日本人。そして、間もなく誕生した「日本自動車競走倶楽部」が報知新聞のバックアップを受け、1922年(大正11年)から26年にかけて、東京の洲崎埋立地、代々木練兵場、立川飛行場などを借りて、初歩的なレースを11回ほど開催した。さらに1936年(昭和11年)には、多摩川河川敷に前述のようなオーバル・コースが完成し、’39年まで6回開催された。国産の手作りレーシングカーが登場したのもこの頃だ。しかし、ここで第二次世界大戦が勃発、自動車レースは長い沈黙を余儀なくされることになる。なお、現存する当時の記録資料は非常にあいまいで、年・場所・開催数等は諸説入り乱れている。そのことからも、広く一般に認知されてはいなかった事実が見えるようでもある。敗戦後は、2輪は1953年(昭和28年)から富士登山レース、’55年から浅間火山レースと盛大に催されたとはいえ、4輪が競走できるような環境は全くと言ってよいほどなかった。

唯一、駐留軍人と若干の日本人愛好家が’51年に組織したSCCJ(スポーツカー・クラブ・オブ・ジャパン)が船橋のダート競馬場や茂原飛行場を舞台にして自動車レースを開催したのが目立つ程度だった。彼らはまた、東京〜京都間の公道レースを開催したりもしている。その後、’50年代半ばに日本人を中心に再編成されたSCCJが、米軍将校によって結成されたTSCC(東京スポーツカークラブ)と連携し、米軍基地や飛行場でタイムトライアル(現在のジムカーナに似る)が、伊豆長岡の舗装された私道でヒルクライムが催された。その開催数はそれぞれ数十回に達したといわれる。’50年代後半にはラリーも始まり、それに伴って自動車クラブがいくつか産声を上げたが、いずれにせよ、恒久的な競技場=サーキットはこの時点では日本にはまだひとつも存在していなかった。

唯一、駐留軍人と若干の日本人愛好家が’51年に組織したSCCJ(スポーツカー・クラブ・オブ・ジャパン)が船橋のダート競馬場や茂原飛行場を舞台にして自動車レースを開催したのが目立つ程度だった。彼らはまた、東京〜京都間の公道レースを開催したりもしている。その後、’50年代半ばに日本人を中心に再編成されたSCCJが、米軍将校によって結成されたTSCC(東京スポーツカークラブ)と連携し、米軍基地や飛行場でタイムトライアル(現在のジムカーナに似る)が、伊豆長岡の舗装された私道でヒルクライムが催された。その開催数はそれぞれ数十回に達したといわれる。’50年代後半にはラリーも始まり、それに伴って自動車クラブがいくつか産声を上げたが、いずれにせよ、恒久的な競技場=サーキットはこの時点では日本にはまだひとつも存在していなかった。

サーキットと自動車産業の関わり

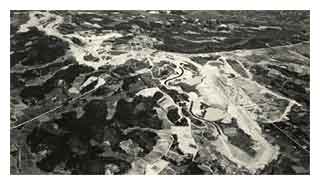

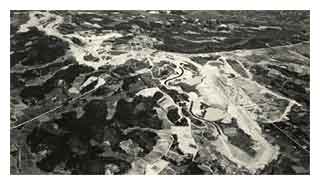

1960年代の日本は、’60年に池田首相が打ち出した高度経済成長、国民所得倍増計画を反映するかのように活気をおびていく。景気のバロメーターともいえる乗用車の販売台数にしても、’60年度は前年比213.7パーセントの14万5340台。とはいえ、世界的に見れば、まだまだ。乗用車生産台数でいえば16万5092台と、アメリカの670万3108台、西ドイツの181万6779台、イギリスの135万2728台には遠くおよばなかった。1255万台7200台という世界の総生産台数のなかで、国産車の占拠率は1.3パーセントにすぎなかったのだ。 1962年になると、国民の関心は乗用車に集まり、モーターショーの総入場者数は初めて100万人を突破する。"マイカー時代”は、すぐそこまで近づいていたのである。アメリカ初の通信衛星テルスターが打ち上げられ、日本航空機製造の60人乗り「YS−11」1号機が試験飛行に成功した1962年に、鈴鹿サーキットは完成した。名神高速道路の一部区間が開通するのは1964年。その2年前に完成した鈴鹿サーキットが、当時としては時代を先どりした途方もない存在であったことが知れるだろう。

1962年11月に正式なオープニングレースとして第1回全日本選手権ロードレースが開催され、翌’63年5月には初の本格的モーターレースとなる第1回日本グランプリ自動車レースが開催されると、にわかにモータースポーツ熱は高まった。そして1964年になると、今なお語り草となっているGT&スポーツカーブームが訪れるのだ。自動車とオートバイが総合性能においてとめどなくレベルアップしていくのに比例して、所有台数はどんどん増えていった。1964年、国内の乗用車販売台数は前年比132.9パーセントの42万2984台を数え、生産台数は57万9660台と、世界での占拠率は3.5パーセントに増加した。そしてそれはまだ、日本の自動車産業が一大飛躍する上でのプロローグにすぎなかったのである。

1962年11月に正式なオープニングレースとして第1回全日本選手権ロードレースが開催され、翌’63年5月には初の本格的モーターレースとなる第1回日本グランプリ自動車レースが開催されると、にわかにモータースポーツ熱は高まった。そして1964年になると、今なお語り草となっているGT&スポーツカーブームが訪れるのだ。自動車とオートバイが総合性能においてとめどなくレベルアップしていくのに比例して、所有台数はどんどん増えていった。1964年、国内の乗用車販売台数は前年比132.9パーセントの42万2984台を数え、生産台数は57万9660台と、世界での占拠率は3.5パーセントに増加した。そしてそれはまだ、日本の自動車産業が一大飛躍する上でのプロローグにすぎなかったのである。

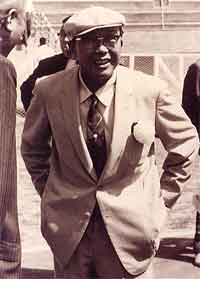

本田宗一郎の宣言 鈴鹿サーキットの誕生を語るには、まず、その生みの親である本田宗一郎のことに触れぬわけにはいかない。本田宗一郎は、終戦間もなく1946年(昭和21年)10月、浜松に本田技術研究所を開設、2年後の9月には本田技研工業株式会社として、後に世界的な名声を得ることになる"ホンダ”の第一歩を印した。機械に対する人一倍の好奇心と情熱、そして人間的魅力とが、良き協力者や従業員を得て、現在のホンダを築いたといえるだろう。そして本田宗一郎の骨子となっているもうひとつの重要なものが、レースだった。1936年(昭和11年)6月に1周1・2kmの多摩スピードウェイ(多摩川河川敷に設けられたオーバルコース)で開催された"第一回自動車競走大会”に自ら改造を施したレーシングカー「浜松号」を駆って出場したほどの、筋金入りのレースマニアだったのだ。その本田宗一郎が1954年(昭和29年)3月20日付けで全社員に呼びかけた"マン島T・Tレース出場宣言”は鈴鹿サーキット誕生への伏線として意味がある。その有名な宣言から一部引用してみよう。 「私の幼き頃よりの夢は、自分で製作した自動車で全世界の自動車競争の覇者となることであった。(中略)今回サンパウロ市に於ける国際オートレースの帰朝報告により、欧米諸国の実状をつぶさに知ることができた。私はかなり現実に拘泥せずに世界を見つめていたつもりであるが、やはり日本の現状に心をとらわれすぎていた事に気がついた。(中略)然し逆に、私年来の着想をもってすれば必ず勝てるという自信が昂然と湧き起こり、持前の斗志がこのままでは許さなくなった。絶対の自信を持てる生産態勢も完備した今、まさに好機至る!明年こそはT・Tレースに出場せんとの決意をここに固めたのである。(中略)全従業員諸君!本田技研の全力を結集して栄冠を勝ちとろう、本田技研の将来は一にかかって諸君の双肩にある。ほとばしる情熱を傾けて如何なる困苦にも耐え、緻密な作業研究に諸君自らの道を貫徹して欲しい。(中略)日本の機械工業の真価を問い、此れを全世界に誇示するまでにしなければならない。吾が本田技研の使命は日本産業の啓蒙にある。ここに私の決意を披歴し、T・Tレースに出場、優勝するために、精魂を傾けて創意工夫に努力することを諸君と共に誓う」(原文のまま) 今や伝説となっている浅間火山オートバイレースが大々的に始まるのが、この宣言の翌年のこと、まだそれすらも行われていない。そして、日本のオートバイが当時世界最高のレースとされていたマン島TTレースに初挑戦したのは’59年、もちろんそれはホンダだった。そのわずか2年後の’61年、ホンダはTTレースで圧勝を演じる。ホンダに続いてヤマハやスズキも世界GPに雄飛、日本製バイクはその優秀性でアッという間に欧米の既成勢力を駆逐してしまった。 |

世界選手権 第2回日本グランプリロードレース(1964年11月1日)

第2回日本グランプリロードレースは、前年と同様、全12戦で争われる世界選手権シリーズの最終戦として行われた。前年と大きく違うのは、タイトルがすべて第11戦のイタリアグランプリで確定していたことである。

さらにもうひとつ、大きく違っていたのは、出場各者の格段の競争力アップ。50ccのベストラップタイムを例にあげれば、なんと6秒4も短縮されたというのだから驚くばかり。世界選手権のかけられた2回目のレースにして、日本のレースファンはトップクラスのめざましい飛躍というものを、タイム上で知らされるのである。その50ccレースは、スズキが不参加し、5台のホンダによるレースとなってしまった。だが、内容的には低調だった50ccレースをカバーしたのは125ccレース。

さらにもうひとつ、大きく違っていたのは、出場各者の格段の競争力アップ。50ccのベストラップタイムを例にあげれば、なんと6秒4も短縮されたというのだから驚くばかり。世界選手権のかけられた2回目のレースにして、日本のレースファンはトップクラスのめざましい飛躍というものを、タイム上で知らされるのである。その50ccレースは、スズキが不参加し、5台のホンダによるレースとなってしまった。だが、内容的には低調だった50ccレースをカバーしたのは125ccレース。 この一戦は波乱に富んだ展開で、有力者がトラブルで相次ぎ脱落。スタートで出遅れて最後尾に下がったE.デグナーが猛然と追い上げ、レース中盤には、トップに進出、そのまま逃げ切った。彼にとっては、前年の「デグナーカーブ」での転倒で負傷後、カムバックしてから初めての優勝だった。

この一戦は波乱に富んだ展開で、有力者がトラブルで相次ぎ脱落。スタートで出遅れて最後尾に下がったE.デグナーが猛然と追い上げ、レース中盤には、トップに進出、そのまま逃げ切った。彼にとっては、前年の「デグナーカーブ」での転倒で負傷後、カムバックしてから初めての優勝だった。デグナーは、鈴鹿によほど縁があったのだろう。

日本最初の世界選手権

世界選手権 第1回日本グランプリロードレース(1963年11月10日)

前年の第1回全日本選手権ロードレースには、コースに対するFIMの査察があった。その結果が、満足すべきものだったことは、1963年に証明される。コースオープンから1年目にして早くも世界選手権が鈴鹿サーキットで開催されたからである。それが第1回日本グランプリロードレースだった。しかも世界選手権の最終戦(12戦目)という重要な一戦としてだから、なお一層の価値があった。種目によっては、この第1回日本グランプリでタイトルが決定されるのだ。事実、このシーズンは、350ccがJ.レッドマン/ホンダに、125ccがH.アンダーソン/スズキに、ライダー/メーカー両タイトルが、さらに50ccのメーカータイトルが決定している以外、鈴鹿で覇が競われることになった。

前年の第1回全日本選手権ロードレースには、コースに対するFIMの査察があった。その結果が、満足すべきものだったことは、1963年に証明される。コースオープンから1年目にして早くも世界選手権が鈴鹿サーキットで開催されたからである。それが第1回日本グランプリロードレースだった。しかも世界選手権の最終戦(12戦目)という重要な一戦としてだから、なお一層の価値があった。種目によっては、この第1回日本グランプリでタイトルが決定されるのだ。事実、このシーズンは、350ccがJ.レッドマン/ホンダに、125ccがH.アンダーソン/スズキに、ライダー/メーカー両タイトルが、さらに50ccのメーカータイトルが決定している以外、鈴鹿で覇が競われることになった。それだけに、各クラスで熱戦が展開されたが、なかでも250ccレースは史上に残る名レースとして有名だ。ホンダRC164に乗るJ.レッドマンとヤマハRD56の伊藤史朗、F.リードが、スタートと同時に激戦を展開するからだ。毎周のように順位が入れ変わるデッドヒートには息をのんだ。まして、そのうちのひとりは日本の伊藤ではないか。全コースにわたる熱いバトルに、鈴鹿のスタンドは総立ちになったのである。

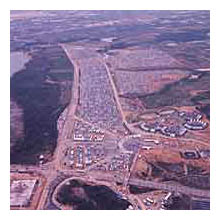

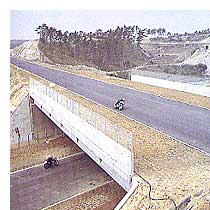

オープニングレース 第1回全日本選手権ロードレース (1962年11月3〜4日) 9月の完成記念にはエキジビションレースが行われたが、本格的なレースは11月の第1回全日本選手権ロードレースが初めて。しかも、世界の強豪が出場するというのだから、話題性にあふれていた。3、4日の両日で、延べ28万名の観客が訪れた事が、その証明になるだろう。 日本の出場者にとっても、観客にとっても、国際級のレーシングコースはかなりのインパクトを感じさせた。それまでのレースといえば、観客席も専用のピットもない浅間のコース。その上、鈴鹿には世界有数のライダーが集結しているのだから、「ここが本当に日本なのか」と見まがう人が多かったというエピソードが残されている。  レースは、3日にノービス50cc、250cc、セニア125cc、350cc、セニア50cc、250ccレースが行われた。世界のライダーが出場するセニアクラスの4レースには誰もが魅了された。なかでも波乱に富んでいたのが50ccレース。ホンダ対スズキの白熱した対決に加え、トップに立っていたライダーが次々とリタイアしたからだ。 レースは、3日にノービス50cc、250cc、セニア125cc、350cc、セニア50cc、250ccレースが行われた。世界のライダーが出場するセニアクラスの4レースには誰もが魅了された。なかでも波乱に富んでいたのが50ccレース。ホンダ対スズキの白熱した対決に加え、トップに立っていたライダーが次々とリタイアしたからだ。 トップを快走したE.デグナーが立体交差手前の右80Rで4周目に転倒、以来、そのコーナーがデグナーカーブと呼ばれるようになったのはあまりにも有名な話である。

トップを快走したE.デグナーが立体交差手前の右80Rで4周目に転倒、以来、そのコーナーがデグナーカーブと呼ばれるようになったのはあまりにも有名な話である。 |

そして

鈴鹿伝説が生まれていった

1962年11月にオープニングレースとして第1回全日本選手権ロードレースが、翌'63年5月に初の自動車レースとなる第1回日本グランプリが開催されると、モータースポーツ熱は高まり、日本のモーターリゼーションはめまぐるしく急成長する。日本は高度経済成長の波に乗り、活気にみなぎっていた。とくに東京オリンピックが開催された1964年は、日本にとってエポックメーキングな年となった。

この年、9月に小牧〜西宮間の名神高速道路が、10月に東京〜大阪間の東海道新幹線が開通と、日本の交通網は大きな変革期を迎えていた。同時にモーターサイクルや自動車は性能向上が求められ、モータースポーツはメーカーにとっては恰好のテストの場となっていた。日本唯一のレーシングコースであった鈴鹿サーキットで、幾多のドラマが生まれ、数多くの名車が誕生したのもうなずける。鈴鹿サーキットを舞台に得られた数々のデータは、その後のニューモデルの性能を著しく高めたのである。

急速に成長する日本経済。一般家庭の生活水準もにわかに高まり、1964年にはTVの普及率は91%強にも達していた。ただし、このデータは白黒TVのもので、カラーTVはまだまだ贅沢品。それでも「東京オリンピックをカラーTVで…」という家電メーカーは、当時としては破格の10万円を切る新製品カラーTVを発売し、徐々に普及率が高まっていくのである。

モーターサイクルの生産台数は、過去最高、世界一の211万台に達し、保有台数は前年比90万台増の689万台と、フランスの675万台を抜いてトップに立っていた。自動車もまた、年間新車登録台数が103万4000台と、初めて100万台の大台を突破したのである。

鈴鹿サーキットの開設目的は、著しく発展する日本のモーターリゼーションを予想したかのようだった。青少年が、楽しみながら自動車およびエンジンを備えた乗り物を通じ、科学技術に親しみ、体得するというねらいは時流を先どりしていたし、運転技術の指導は健全に実を結んでいく。'64年9月に行われた最初の白バイ・パトカーの運転技術指導は、鈴鹿サーキットの提唱した安全運転技術指導の具体例で、これは年々発展し、現在の「安全運転研修会」の母体となっている。

鈴鹿サーキットの開設目的は、著しく発展する日本のモーターリゼーションを予想したかのようだった。青少年が、楽しみながら自動車およびエンジンを備えた乗り物を通じ、科学技術に親しみ、体得するというねらいは時流を先どりしていたし、運転技術の指導は健全に実を結んでいく。'64年9月に行われた最初の白バイ・パトカーの運転技術指導は、鈴鹿サーキットの提唱した安全運転技術指導の具体例で、これは年々発展し、現在の「安全運転研修会」の母体となっている。1962年に誕生した鈴鹿サーキットは、モータースポーツのみならず、著しい経済成長のなかで、着々と真価を発揮することになるのである。